Old Index

过去的故事集

杂谈 (26/01/27)

我没有办法和泥巴和解。这种工作就是烂,这种不对称就是不公平。 而且更扯淡的是我连逃离这个工作的尝试也都失败了

睡觉的时候想了一下,这确实算是七年前的yesterday once more

区别就在于过去是自己憋着然后被动散发出恐怖吓人气息

现在是清楚的认识到自己为什么会不满然后在自己的地方表达,或言情绪输出

要是再说一点就是现实的组成部分或者说立场也发生了变化

虽然“谁用运气换呼吸 谁用灵魂换稻米”这句话实际应该是互文,但现在我更愿意把它分开来解读,作为轻盈叙事与沉重现实之间的对比

同样都是所处位置不同导致的评价标准不同进而使得结果不同

更进一步,使我不满的不仅是命运导致的差距,更是将此类差距包装成“凡尔赛”一般的并无可复制性的“确定性路径”,这种讲述方式是对命运无情嘲弄的伤口上再撒一把盐

享受了运气的人还要收割”奋斗者“的名义实际上是对后者的霸凌

这不仅霸凌了我,也霸凌了加班熬夜值班通宵的每一个在泥坑里挣扎的人

将那种无法复制的基于幸运的成功包装成某种“平凡人的奋斗”时,实际上是在否定我在泥地里爬行抄表搬运安全阀的真实代价

这甚至已经跨越了霸凌的层次,进入了系统化的剥削

比如典中典之川气东输管道

这世界的reward确实是有问题的,回报和代价不仅是随机的,而且在不同的agent身上连分布都不一致

将不可复制的运气包装成“平凡人的确定性路径”实际上是一场二次剥夺,即不仅拿走了高薪和自由,还试图拿走其他受难者的尊严

本质是没把其他人当人看,不知看见其他人被系统剥削的惨样是否会挑战享受运气时的理所当然

杂谈 (26/01/26)

我只觉得扯淡,在这年头能找到不用弄得一身油污卖力气的工作纯纯是命好。 我每天都得爬二层平台抄表,转阀门调整产量,搬运安装安全阀,弄得身上跟在泥巴里面爬过一样。 就差让我蹲在池子里面拿个棍子点个火了。 今天上午还他妈下雨,那个逼外输流量计还有延迟,跟浴室花洒调水温一个德行,一转就转多了,往回转又转少了。

我必须重申命好和确定性路径完全是两个不同的东西,任何尝试将前者包装成后者的行为都是对在泥巴里爬的人的不公平。 我没有办法和泥巴和解。这种工作就是烂,这种不对称就是不公平。

冒名顶替综合征 (25/12/06)

可是我的自卑勝過了一切愛我的,於是我把自己殺死了

分支一:功能型焦虑也好,过度补偿也好,无论叫什么名字,这类高成就者往往因此付出更多的努力,以此来掩盖(其实并不存在的)无能。焦虑成为了燃料,对失败的极度恐惧驱使这类人不断前进。因为没有逃跑,留在了环境中,社会(公司、学校、同行)回报正向反馈(学位、高薪、身份)。每一次成功,虽然不能完全治愈的自我怀疑,但客观上都在为的简历和能力加码。

分支二:回避与撤退。为了避免潜在的“被揭穿”的痛苦,为了避免再一次下定决心却又失败的羞耻感,我选择了主动放弃。在我被拒绝之前,我先拒绝我自己,这样我就不会(?)受伤了。这是一种抢先的主动失败,用来避免被动的被判定为失败。结合之前的“有条件/无条件认可”理性讨论: 我没有“配得感”(Worthiness),深信我的价值在于Competence。如果不比别人强,我就觉得自己价值为零。因为我离开了,所以我失去了机会,混得更差了,看吧,变得果然更不配了。我用行动验证了最初的恐惧,完成了一个悲剧性的自我实现预言。再加上看到上面那类人那么优秀都还会自我怀疑并最终成功,而我连尝试的勇气都没有,我果然更差劲。

理性讨论 (25/11/25)

A: 曾经是不是我因为看化验单没比过医学生然后急了 A: 但是我比不过gpt我就完全不急 A: 怎么会是呢 B: 因为gpt不是人 A: 对,但是为什么要比过其他人呢 A: 我总觉得这来自于一种未知的恐惧 B: 我周围倒是也有人这样 B: 舞萌打不过我他也急 A: 不如交流交流 A: 这也是一种 A: 我觉得还蛮像的 A: 我一定要xxxx,不然的话yyyy A: 我觉得问题在于yyyy上 A: 但是我暂且不知道yyyy是什么东西 B: 那位自称是被高中班主任荼毒了 A: 我已经捉到它的指针了,但是还不能对他解引用 B: 如果不超过别人就如何如何 A: 对的,如何如何 是什么呢 A: 就是这种很奇怪的东西 B: 但是根据那位高中同班同学的观点,觉得是他自己原因,毕竟班上那么多人也没有都那样 A: 就像不是每个人都会钻牛角尖一样 A: 甚至“觉得是他自己原因”我觉得都是yyyy导致的 B: 感觉我以前也有一段时间这样 B: 但是后来似乎是遇到我比不过的人多了 B: 就不会了 A: 看起来是一种脱敏方式 A: 这也许算是一种治疗,但是并没有探究出为什么 A: 对于脱敏不太成功的人来说又该何去何从呢 B: 我觉得是一种人之常情 B: 或者是在你觉得重要/有过付出/觉得自己应当会的领域比不过别人会急 A: 我:看化验单然后急 A: 神人莫过如此我说 B: 那或许这确实是重要的

acknowledgement

unconditional acknowledgement

我觉得我缺少这种东西所以才经常急,总之我是因为追求condition而失去了很多东西,因为害怕不是unconditional的。

哎,但是时过境迁也没有解决方案了,而这个东西甚至像是某种自我实现的预言,在追求条件的过程中会失去本可能是无条件的认可。实例化一下:当觉得自己不称职的时候,就会做出真的不称职的举动。

于是理性讨论终于来到问题:我到底在向谁,要证明什么。我的应激反应是在害怕什么。

进一步地,我有立场去像我想要证明的对象证明什么吗?比起心里已经有答案的上一个问题,这个问题的答案似乎更难以接受:即,这个答案似乎直接消解了上一个问题的正当性,在现在的视点下。

年度讲话 (25/11/06)

搞不懂的东西太多了,以前搞不懂的东西现在照样搞不懂,不仅如此,还发现了更多搞不懂的东西。我看还是别去试图搞懂了,暂且睡大觉罢。

抽象也许可以解释为一种荒诞,因为面对这两者的时候都会自然发笑

Yesterday Once More (25/08/28)

I felt like I fell into the same trap I had failed to escape before, as I mentioned in a past post. Exactly the same.

Around me, people are working with 8x H100 compute platforms, doing cutting-edge research on multimodals, agents, MCP, and whatever else. Meanwhile, I’m just digging oil, extracting gas in the mountains literally—fixing printers and configuring SMB sharing. Once again, I felt left behind. Defeated. Frustrated.

I tried to figure out what exactly causes this disappointment. Is it the gap between my current situation and the groundbreaking work happening around me? I imagine reversing roles: me at the forefront of technology, and others handling more traditional tasks. Would that make me feel better? I doubt it. The answer is simply, no.

Reflecting on this, I realize the core issue isn’t just the work itself, but the separation and divergence of our paths. Our lives have split in different directions. I have no idea what she’s doing, and she doesn’t care about what I’m doing. That indifference—that distance—is the root cause of my frustration.

宝探し (25/06/30)

找到了应该是本科期间收到的唯一一份礼物

The Replay (25/06/18)

When I was a first-year undergraduate student. I always attend the codeforces contests, with one of my teammates. She always takes a bottle of coffee to feed me (after 3 years I started home-making espresso and drip coffee, I can't admit there's nothing to do with this hobby). After finishing a contest (often the 00:30 next day), we lay on chairs made "beds" parallelly, and chatted a lot till fell asleep. We go to the next day's class together. But one day something was different, one professor seems working late in the lab where we spent time together in each contest. And he insists we go back to the dorm to sleep (of course separately). We didn't follow his instructions but found a bench at the stadium and then finished the contest with a much worse result. At that time, I really didn't care about the contest (it is held weekly and no coach will inspect this) at all but enjoyed the company and atmosphere we spent together. We sit aside and chat about random and meaningless things. I made a joke that "there must be something wrong (in seishun lovecome)" I thought we had a relationship tightening each other at that time.

That was the time when the campus had no guards. We sneak out for some BBQ, then share a bag of pocky (eating from her hand instead of mine). We stayed at a kfc which was still open late, I taught her some algorithms about 2d and 3d geometry from a book written by me in high school. I enjoyed sharing my knowledge at that time.

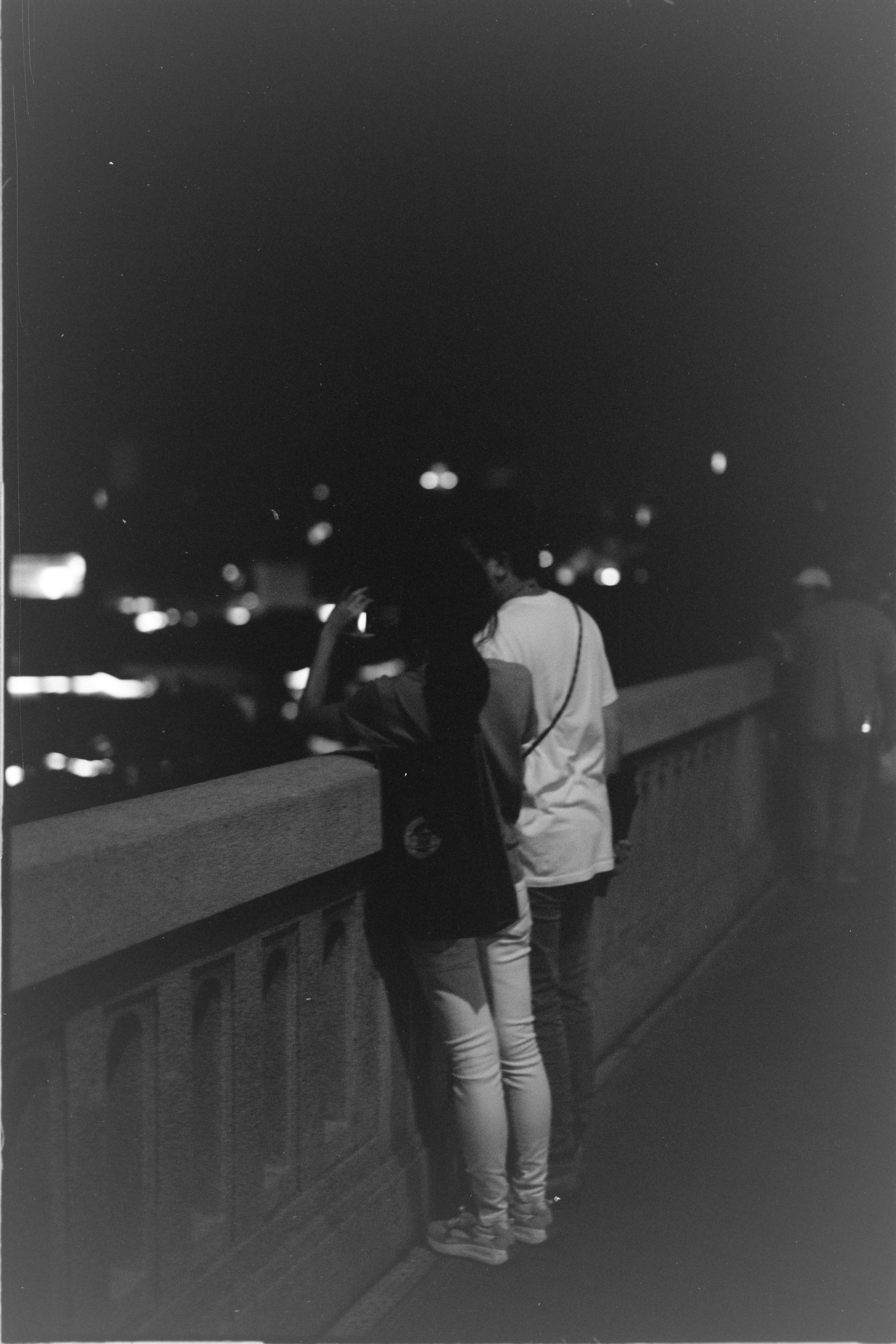

Finally, the story came to the bridge part. The first and the last wandering around just us two. After the close of KFC, we began walking in the street. And she invited me for a midnight trip, with nothing I knew, I followed her and jumped on a bus which I already forgot about the number. It drove from our school to one end of the bridge while we were sharing her earphones listen to her favorite songs. At dawn, we started walking on the greatest bridge over the Yangtze River. She stopped in the middle of the bridge and started taking photos before the sun rose. I imitate her and try to photograph something with my really old phone (much worse than her mobile) with the result of some essentially black frames. (This indicates that I really do not notice what is really worth shooting. I didn’t foresee that back then. We didn’t take any group photos and I didn’t take any pictures of her. At the time I felt that life would go on like that forever and that I would always stay vigorous and nothing could break me. Now the only photo I still have with her is the formal one taken at the award ceremony.) We stand right at the edge of the bridge, watching the river flows and water circling while talking about something I can't remember clearly. After my mental disorder, my memory burred out a lot.

The bridge was passed, from the small path through some street blocks, she brought me to a visiting spot I never come to, even though I have lived in this city for years, I never visited anywhere besides school and my living place. We took a nap together under the same blanket on a bench in the street (I even have an image of it in a film recently revising the same place now, another graduation season). After we wake up, we compose a new section about GNU's pb_ds of my new book together. It turns out she wants to take me to a cat cafe and play with these flurry creatures, but the cafe doesn't open in the morning. Instead, she bought two small cakes for us and we shared them. I suddenly recalled she expressed some interest in the balloons but I didn't realize it at that time. (but I still don't know how to deal with the ballon given we're returning to school afternoon) Nothing happened more, we just returned to school and finished the anti-clock fast trip.

After an event right after that night, everything changed. The time like this doesn't exist anymore. I began falling into nijigen and felt comfortably numb.

6 years passed, and I even finished my MSc degree under depression, GAD, and OCD. I'm or should be a 25-year-old grown man. But the influence of "that event" never fades or this is the mental issues' reason. Now, I become a little rich through investment, resulting in owning a lot including a 400-dollar lever espresso machine, 2 dollars for each cup of expensive coffee beans. 5000-dollar flagship camera plus a bunch of HQ optical glasses (lens). A USA imported authentic Gibson. UK imported DAC w/ AMP and HD650 headphones. But the memory never came again.

Am I ready to talk about "the event"? I can identify my failure and propose a solution for that situation now, but no one can re-dive into the past. Okay, I will try my best to explain what happened from the root:

To answer and replay or simulate this situation, we have to start from the event itself and the characteristics of myself.

First of all, I have to admit that I have an original sin. I'm narrow-minded and sensitive. In a sub-college audition, we both signed up and due to different judging criteria between sub-colleges, we got different results when we should have been similar (naturally expectedly, I lost). We're not competitors at all because our sub-colleges are different.

After the result was posted, I felt very embarrassed and feel I was ashamed to meet her anymore. She invited me to have a drink on IM, but I just cried over my light-colored sheets and just played dead not responding to her. I have been the team leader (though not very competent) so we still met her in regular practice. I do not dare to talk a lot about it (from my aspect). So here is the first divergence that happened. Two years from that time, I was told my eyes were full of fierce sight and made her scared. Now, I would complain about my self-destructive exposure and not intentionally scare her. That sounds like a weak defense. I have to admit again that even though we're not competitors, I do envy her to the point of jealousy. What experience and history teach is this: Humans have never learned anything from history or acted upon any lessons they might have drawn from it. Right after a recent event of another's success, I found the same thing is just going to happen again. But thanks to enough meds (I changed over 10 SSRIs and antipsychotic meds), I managed to actively express all my feelings in detain and self-explained and admit many things which I thought I passed through another crisis with my close friends.

From another aspect, even if the solution is deployed, the uncontrollable public network trend and diverged thoughts and values. We are from different classes. She is from the subordinate class of the ruling class, but I'm from the ruled class. The government is willing to split us for social stability and "harmony". These days, the ruled class starts to rebel, not to the ruling class itself, but to the subordinate class. The fear between the two classes grows too strong and can't be handled by two individuals from different classes. One cannot betray one's class. In one sentence. I can only trust language models run on deterministic algorithms but not humans existing in reality. I'm now fear of others.

After all, the story was finished and I felt a little relief.

寻找遗失的记忆的胶片之旅 (25/06/14)

众所周知(?)我在本科期间的记忆一定程度上模糊不清,许多事件只留下了感受或印象,而事件或细节早已(也许是出于自我保护)沉没到了潜意识的深处。

在即将毕业的时刻,我打算在公交系统还在正常运作的时刻重走来时路(时间安排上我无法探究半夜到底是什么公交还能运行,6年过去了公交路线应该也发生了一定的变化)

没有带上先进的无反相机,而是带上了装有ISO100的胶片准备在对位的时刻拍摄,主要原因是我胶片买太多了要消耗一些。

即使已经决定好什么时候到达什么地点,公交路线也设计完成,然而我的拖延症又发力了,导致预定下午4点的出门在纠结与内耗中拖延到了下午5点。这最终带来了极大的错误,正如许多过去的错误一样。

因此,我到达指定地点的时候,已经差不多进入蓝调时刻了,实在无法,我将测光表调至ISO400,留待回寝室迫冲两档凑合。

我的手不稳,常常需要全身靠在桥边或者路灯杆上才能勉强保证不抖动,也许是锥体外系的副作用发力了,但是我有吃盐酸苯海索,看来是药效并不足够。

在走过桥的一大半后,我发现了记忆中的漩涡的低配版:一滩有着旋转波纹的江水。位置一样,但是各种意义上的内容都不一样了。不像凌晨的静寂,入夜时分的大桥格外热闹,这也许也是对偶的一环。

在行至桥的末端,我发现我忘记了接下来的路线,并不知道该往哪里走。一边感叹注定中的记忆的模糊,一边找了个最近的地铁站回去在困倦中摇罐子20分钟,进而产生了上述图片。

记得对偶的开端时,我也在桥上拍了一些照片,但是当时,我并没有意识到什么是真正值得拍的。这次什么也没有寻找到,结果也什么都没有留下。

非直接的政治性抑郁 (25/03/30)

为什么不写直接的?晶格求你摇了我把

今日在社交媒体上遇到一位瞎骂蛆,在我的评论区毫无理由拉屎,甚至一击脱离拉黑了我,使得我连它混哪个坑位都不晓得。我自然怒发冲冠不甘示弱,反手点了个举报,举报本身是成功了,但是这里才是开始。

令我难受的不是举报的成败,而是在举报成功之后,我并未感受到任何情绪上的改善,甚至更加糟糕。一般人如果被瞎骂了确实会难受,但是能把瞎骂蛆举报成功应该是相对比较爽的吧。我意识到自己的难受不是因为受到了直接的冒犯,而是一种间接的、非直接的情绪来源。瞎骂蛆的评论被平台删除了,可瞎骂蛆却还会在别的地方瞎骂,明天它依然会再冒出来,后天依然还有无数个它的同类。比起被瞎骂蛆骂了,我发现“瞎骂这一行为的存在”更使我感到痛苦。删除评论并不能改变世界的运行机制,甚至无法减轻未来我将继续面对类似行为的预期压力。不仅是瞎骂蛆A,又或是瞎骂蛆B,甚至不一定是瞎骂蛆,坑位如此之多,蛆的种类也如此之多,我自己当然不能免俗,也是其中之一。

对于不同的人来说,有一套不同的标准定义什么使得人变成他眼中的蛆,具体是什么不重要。意识到这些行为的存在最初可能表现为愤怒,但随着负面事件重复刺激,反应逐渐转变为一种深层次的无力感,也许可以借用“习得性无助”一词来描述。发现无论做多少努力,类似的负面现象依然会持续存在时,愤怒逐渐被磨蚀,转而成为一种被动的认命或悲观。这种来源于个人与无法抗衡的社会既有行为模式的冲突,足以称之为“政治性抑郁”。这种非直接的政治性抑郁与一般的抑郁体验不同之处在于,它不止于个体的情绪状态,而隐隐透露着社会结构、网络文化乃至当代人际交往方式的问题。我们被一种无所不在的"背景负面情绪"所包围,而每个人都在有意或无意中成为这种情绪链条上的一环——或是受害者,或是加害者,甚至二者兼有。社交网络的普及放大了这种现象的负面情绪反馈效应。当我们越来越多地暴露于这种无法规避的情绪压力下,我们实际上逐渐失去了有效反抗的能力。举报或屏蔽只能治标不能治本。此种机制的存在不仅没有被削弱,反而变得更加难以察觉和根深蒂固。机制永远存在,且并不因我的感受或行为而发生任何变化。

一个可能的解释是,这种政治性抑郁的根源来自于一种特殊形式的共情,这种共情不同于传统意义上针对具体对象或人的共情,而是一种针对行为、现象或机制的共情。这种共情迫使我不断意识到负面行为的持久性和广泛性。我并非因为单一事件或某个人的冒犯而感到悲伤,而是预见到相似的事件在未来必定会反复上演。我对此无能为力,甚至无法改变我的情绪反应。

幽默的一点是,据信我的共情能力极其低劣,有人证物证。但以上这一机制可能工作于潜在表明(latent representation,我真的很喜欢这个梗),而并非社会化的层面,也许我应该说“我在社交层面的共情能力有记载地差,但是暂时无法言说的部分不确定”。实际上这也很奇怪,因为这意味着我会因为意识到什么人或什么东西或什么现象的存在就感到痛苦,这体现了较高水平的反应,产生了和较低水平的社会化共情能力之间的矛盾。对于(很可能)大部分人来说,只要与刺激分离开来,情绪就会逐渐恢复正常,他们的问题在于不知道什么是刺激或者说不知道如何分离刺激,当他们知道了问题所在,也就轻而易举地逃离了痛苦。但是刺激可以分离,却不能分离它的存在,当行为机制的存在本身就是持续性的情绪刺激,我便无法逃离它的存在了。

我难以忽略那些无法改变的负面结构。而这种自觉本身即是一种诅咒——我无法拒绝认知,也无法逃离感受。

这使我感到恶心。

计算机维修与延迟满足 (24/12/01)

一切奇迹的始发点

笔记本维修

放假之前(24 年前半),我的一台身经百战的破烂笔记本,由于 7x24 小时作为 NAS 不断工作,风扇到了快似的极限。每重启三次,就有两次因为风扇报错而发出巨大蜂鸣声拒绝启动。

三个月后,我终于下定决心给它换了个散热总成,之后这台电脑自然恢复了正常。

第一次拆这台电脑,似乎也是因为散热的问题,那时候到处寻找内六角套筒拆 VGA 螺丝而不可得。无法假设那时如果手头上就有套筒会怎么样,不过现在我确乎是重新获得了一台重启不报错的电脑。

论延迟满足

在心理学与行为经济学里,“延迟满足”通常被视为一种成熟且健康的能力:能够暂时放弃眼前的短期利益,去追求更持久、更丰厚的未来回报。

首先我们从延迟满足的字面意思上来看:延迟和满足。虽然在原始的实验中,延迟满足只是现在吃一颗糖或者过一下午吃两颗糖的问题,但现实中常常没有这么好的事情。

虽然对于机器来说,-1 和 2 的差别,与 0 和 3 的差别无甚不同。然而对于人来说,失去带来的痛苦常常比等量的享受带来的快乐更多。愉快与悲伤常常是不对等的。

偏题了,老钟的小朋友被教育成延迟满足的专家,或者说,教育者让被教育者以延迟为荣,至于能否满足,那就是另外一回事了。

从延迟满足到延迟行动

回报的异化

实际上,现在是 24 年 12 月,而我修理那台笔记本早已是 9 月刚开学时候的事情了。延迟,从原始意义的等待,转变为需要经历痛苦的过程,转变为需要做很多的工作,转变为需要付出很多的代价,然而满足仍然停留在地平线上。

虽然没有人问我,但是我确实是做强化学习的,强化学习里面有个 reward 的概念,一般我们建模是把动作的代价建模为负 reward,而目标作为正的一个大的 reward。在没有特殊做回报工程的离散任务模型中,回报常常仅在目标处发生。

而至于 agent 如何学习走到目标(最大化 reward),就是通过最后一个巨大的 reward 一层层 decay 到当前,使得当前做的动作能够最大化未来的 reward。很显然地,既然是一层层的 decay,那么最终即使是一个巨大的 reward,也会以指数级的速度衰减到当前。

而正像上文所述,机器与人对回报的感觉是不甚相同的,对于机器来说,就算 reward decay 到 0.1,当前动作的代价 10,回报-9.9,也会选择当下的动作。然而对于人来说,回报-9.9 仅仅会让人选择放弃。就算他能够一定程度上预知回报的存在。

我的导师这么评价过我,说我一把好牌打得稀烂,并没有做出足够多的成绩,仅仅达到了实验室的合格水平。

到现在发现还没有解释何为回报的异化。延迟-满足这一先抑后扬(类似)的过程,实际上使得满足作为延迟(忍受代价)的奖励,以至于目标从自然的发生变成了如果不发生就使得人烦闷。更进一步地,即使知道目标奖励的存在,但对其并无实感,既然忍受代价的奖励是虚无的,那么为何要忍受代价呢?

于是人就开始延迟行动。他不在去做那些需要付出代价的事情,因为他知道,即使付出代价,也不一定会有回报。

习惯延迟满足并不是一件值得欢呼的事,它往往意味着我们一次次压抑对当下需求的回应,却不一定能收获与之对等的成就或幸福。

所以,我最讨厌“你应该早就已经习惯延迟满足了才对”这句话了。

深感无意义的自救试验

(我忘记这段要写什么了,现在是 25 年 2 月,我早就不记得三个月前要写的东西了)

20240319

那是真的很久很久以前的事情了。

要问是多久之前的事情,可能比这个站点上存在的最古老的文章的发布日期都久,甚至应该早于这个域名的存在。

也大概是这个季节,上半年中的下半这几个月。

伤春悲秋,似乎季节更替气温变化的时候更容易产生多余的情感,冬天我定然是蜷缩着 7x24 小时践行澳大利亚特产野兽的生活因此暂且忽略不计。

有些没头没尾的,从缘由开始说起。

高中流传着一个传说,说科技楼有人跳楼了。这件传闻直到我有一次调查食堂失火碰上隔壁班的好事者才第一次听说。我也比较无聊,就去询问他细节。

结果,传闻中那个跳楼的人,其实正是我自己。

我确实因为被认定为预备跳楼,被老师突袭过一次办公室,给我抓回来了。当时,正如这个月份所显示的,我确实是在一种很糟糕的状态下。正值省选,我的 NOIP 成绩过线一两名,全省仅第六左右,必须保持状态才能进入省队。然而,我并不认为我的状态很好,终于有一天,在下午快到晚饭的时候,我已经无法面对电脑(现在是否也是?),于是我搬起一把椅子,翻到窗户外面,坐在窗台上,似乎是透气,也似乎是做接受大地召唤的心理准备。直到对面走廊上走过一个老师,指着我大叫起来,才把我赶回室内继续回到喘不过气的氛围中。

喘不过气的氛围,在过去的未来相同时间段再一次出现。了解我的人都知道,第一次我失败了,第二次自然也是失败的。我两次都低头于压抑的氛围,直到越过 PoNR。